Pour une (auto)critique des sciences de l’information et de la communication

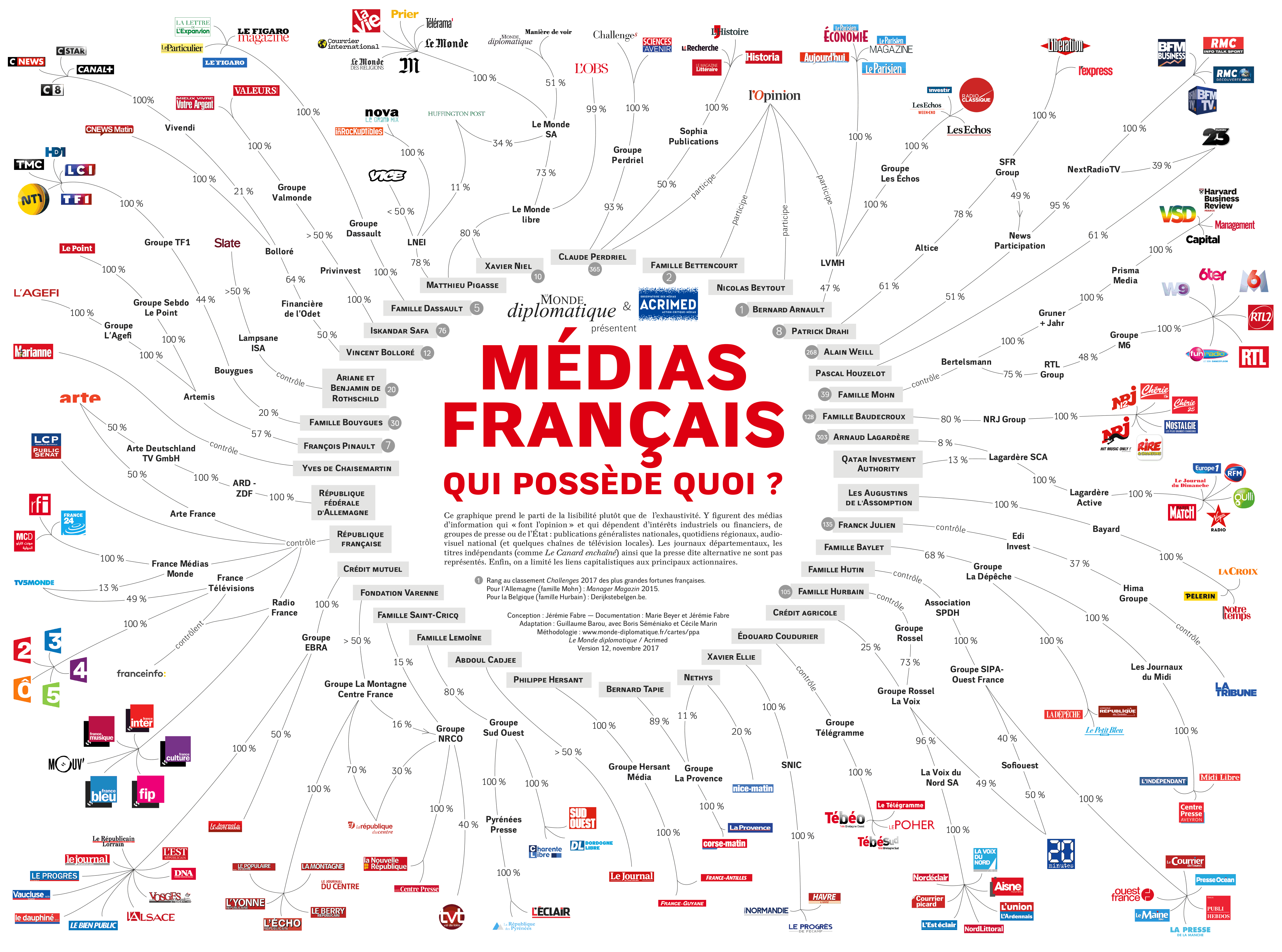

4 avril 2018 Il est de plus en plus évident, au fil des mouvements sociaux, que les médias « mainstream », c’est à dire ceux faisant partie des groupes du Cac 40, sont des acteurs clés des luttes anti-sociales et qu’il sont au service des dérives autoritaires et antiécologiques du libéralisme. Il me semble que ma discipline devrait s’interroger plus, et vite, sur ce à quoi elle contribue par les multiples formations au journalisme et à la communication auxquelles nous participons toutes et tous, dans notre métier : à la diffusion généralisée d’une paresse intellectuelle et d’une propagande mensongère, à l’assujettissement des plus faibles par les plus forts, ainsi qu’à la destruction de notre environnement au nom d’un productivisme et d’un consumérisme d’un autre âge. Tout cela, évidemment, sous couvert d’une rhétorique tout aussi mensongère de l’impertinence et de l’innovation technologique. Et qu’on ne me réponde pas « oui, mais nous favorisons aussi l’esprit critique »… Nos cours « critiques », ceux où nous casons les quelques vagues lectures théoriques que nos étudiant.e.s sont encore en mesure d’accepter compte tenu de la masse de travaux professionnels qu’ils ont à mener, sont de plus en plus marginalisés par rapport aux exigences productivistes et par rapport à la mise en situation d’urgence des étudiants sous prétexte de les former à la « vraie vie », celle de futurs O.S de la société de l’information (ils et elles ne seront pas des Albert Londres, mais des pigistes smicardisés et précarisés chez BFM TV ou chez Kombini…). Nos formations sont antisociales, antihumanistes, et antiécologiques. Il est temps de le regarder en face et de nous demander : « quel monde voulons nous » ? Et comme le disait Alexandre Grothendieck à propos de la recherche, « allons nous continuer » ? Savons-nous même pourquoi nous continuons, en dehors du fait de toucher nos salaires ?

Il est de plus en plus évident, au fil des mouvements sociaux, que les médias « mainstream », c’est à dire ceux faisant partie des groupes du Cac 40, sont des acteurs clés des luttes anti-sociales et qu’il sont au service des dérives autoritaires et antiécologiques du libéralisme. Il me semble que ma discipline devrait s’interroger plus, et vite, sur ce à quoi elle contribue par les multiples formations au journalisme et à la communication auxquelles nous participons toutes et tous, dans notre métier : à la diffusion généralisée d’une paresse intellectuelle et d’une propagande mensongère, à l’assujettissement des plus faibles par les plus forts, ainsi qu’à la destruction de notre environnement au nom d’un productivisme et d’un consumérisme d’un autre âge. Tout cela, évidemment, sous couvert d’une rhétorique tout aussi mensongère de l’impertinence et de l’innovation technologique. Et qu’on ne me réponde pas « oui, mais nous favorisons aussi l’esprit critique »… Nos cours « critiques », ceux où nous casons les quelques vagues lectures théoriques que nos étudiant.e.s sont encore en mesure d’accepter compte tenu de la masse de travaux professionnels qu’ils ont à mener, sont de plus en plus marginalisés par rapport aux exigences productivistes et par rapport à la mise en situation d’urgence des étudiants sous prétexte de les former à la « vraie vie », celle de futurs O.S de la société de l’information (ils et elles ne seront pas des Albert Londres, mais des pigistes smicardisés et précarisés chez BFM TV ou chez Kombini…). Nos formations sont antisociales, antihumanistes, et antiécologiques. Il est temps de le regarder en face et de nous demander : « quel monde voulons nous » ? Et comme le disait Alexandre Grothendieck à propos de la recherche, « allons nous continuer » ? Savons-nous même pourquoi nous continuons, en dehors du fait de toucher nos salaires ?

Ce qui me rassure (un peu), c’est que certains de nos étudiants semblent conscients de cette propagande et s’en inquiètent. J’ai eu quelques discussions ces deniers temps avec quelques un.e.s de ceux qui suivent mes cours, à propos de la censure médiatique qu’ils perçoivent dans le traitement journalistique des AG et blocages des universités, ou de la grève des cheminots. Ce qui ne me rassure pas, en revanche, c’est qu’ils seront rapidement la proie de l’industrie médiatique et de son entreprise d’annihilation de toute pensée critique.

Ce qui me rassure (un peu), c’est que certains de nos étudiants semblent conscients de cette propagande et s’en inquiètent. J’ai eu quelques discussions ces deniers temps avec quelques un.e.s de ceux qui suivent mes cours, à propos de la censure médiatique qu’ils perçoivent dans le traitement journalistique des AG et blocages des universités, ou de la grève des cheminots. Ce qui ne me rassure pas, en revanche, c’est qu’ils seront rapidement la proie de l’industrie médiatique et de son entreprise d’annihilation de toute pensée critique.

Il y a 11 ans, Joelle Le Marec et moi-même avions tenté de lancer un débat à ce sujet, au sein de la revue professionnelle de notre discipline. C’était exprimé en termes très « soft ». Ce débat n’a jamais pu avoir lieu, et nous n’avons jamais reçu de réponse à ce sujet. Ce premier texte (du moins dans une revue professionnelle) est encore en ligne à cette adresse en page 9. Pourtant – célébrations de mai 68 oblige -, je rappelle que la génération de nos aînés n’avait pas hésité à mettre en débat, de manière bien plus virulente et souvent très pertinente, les modalités et objectifs des sciences de la nature. Parmi les diverses publications de « science critique » des années 70 (voir ici : http://science-societe.fr/tag/critique-des-sciences/), je signale l’important recueil de textes réalisé par Jean-Marc Lévy-Leblond et Alain Jaubert, sous le titre « (auto) critique de la science » (http://science-societe.fr/autocritique-de-la-science/).

Pourquoi une (auto)critique des sciences de l’information et de la communication est-elle devenue impossible ? Sommes-nous à ce point devenus une discipline du marché et du gouvernement à force d’être dépendants, pour nos formations, des réseaux professionnels du journalisme et de la communication ? Est-ce pour cela que le terme de « critique » est si souvent mis en avant au sein de la discipline, mais d’une manière dépolitisée, vidée de tout pouvoir authentiquement subversif ? Au point que, dans le débat public, s’il y a une discipline à laquelle personne ne pense plus pour étayer la critique des mouvements sociaux, c’est bien la notre ! Alors que la sociologie, elle, reste régulièrement mobilisée par les acteurs en lutte : on le voit bien en ce moment avec les textes de Bourdieu qui se remettent à circuler et à être lus. Ce qui est très bien !

Quelles formes pourrait prendre une telle auto-critique ? Un colloque ? un ouvrage ? Pourquoi pas, mais je serais plus intéressé par des actions pragmatiques, au quotidien, qui transformeraient profondément nos modes de faire.

Voici quelques questions et pistes allant dans le sens d’une telle transformation, et que j’aimerais voir discutées :

1/ Comment inverser la tendance à la professionnalisation de nos formations ? En effet, au nom de quoi doit on accepter que l’université aurait avant tout à former des étudiants pour assurer leur employabilité, quand dans le même temps on réduit et rend souvent illégitime l’énergie et le temps accordé aux formations à la recherche, qui sont les seules à même de faire exister une pensée réellement critique et une exigence intellectuelle ?

1/ Comment inverser la tendance à la professionnalisation de nos formations ? En effet, au nom de quoi doit on accepter que l’université aurait avant tout à former des étudiants pour assurer leur employabilité, quand dans le même temps on réduit et rend souvent illégitime l’énergie et le temps accordé aux formations à la recherche, qui sont les seules à même de faire exister une pensée réellement critique et une exigence intellectuelle ?

2/ Comment ne pas devancer les exigences du marché ? Au sein des formations professionnalisantes, on forme nos étudiants pour les adapter au marché et à un cadre normatif qui est imposé par les entreprises médiatiques, alors qu’on devrait les former pour qu’ils soient armés pour transformer les médias où ils vont s’insérer dans le sens d’une plus grande exigence critique, d’une plus grande réflexivité, et d’une plus grande créativité. Dans les deux cas, ça n’est pas illusoire et ça passe par des exigences renforcées, au sein des formations, notamment dans la réalisation de véritables mémoires de recherche, consistants. A l’époque des DESS, les mémoires étaient de bonne qualité, et ça n’interdisait pas aux étudiants de trouver un emploi. Avec les masters pro, le niveau d’exigence pour les mémoires a drastiquement baissé. Mais même dans le contexte des masters pro, mon expérience à l’université de La Réunion m’a montré qu’une équipe motivée pouvait parfaitement concilier une forte exigence en matière de mémoires avec une visée professionnalisante.

3/ Comment en finir avec l’hyper-domination des lettres et du constructivisme sémiologique dans notre discipline ? La réalité n’est pas qu’une construction sociale ! L’érosion de la biodiversité et le changement climatique global ne sont pas que des construits médiatiques mais des réalités tangibles qui menacent jusqu’à la survie de l’espèce humaine. Tant qu’on mettra autant l’accent sur les formes, sur l’écriture, sur la construction narrative (le fameux « story telling« ) dans les formations au journalisme, et tant qu’on ne renforcera pas la place de l’enquête empirique et de son épistémologie, on formera des gens cyniques qui ne croiront à rien si ce n’est que le monde se résume à des discours et à des signes. Une société, c’est aussi des gens, c’est des rapports sociaux, c’est un environnement matériel et naturel. Or, on ne forme presque plus les journalistes qu’à l’écriture, sous prétexte que si on renforçait la place de l’enquête, on ne les préparerait pas aux bullshit jobs qui les attendent (smicards précaires dans des rédactions où on leur demande des papiers vite écrits sans qu’aucun travail d’enquête ne soit possible faute de temps) : c’est aussi ça qu’il faut changer, radicalement, en réintroduisant la thématique de l’enquête, du terrain, et de la réflexivité. En gros, plus de sciences sociales, et moins de Lettres et sémiologie. C’est devenu pour moi un gros enjeu politique que de lutter contre l’idéologie – je pèse ce mot – constructiviste. Mais pour réaliser tout cela, il faut aussi en finir avec la culture de l’urgence, et réinstaurer une culture de la lenteur, et de la lecture studieuse, voire de la méditation. Enquêter, c’est aussi devoir méditer et penser avec lenteur. Avec prudence, avec réflexivité. C’est tout cela qui a disparu dans la déshumanisation des formations universitaires (et là, ça dépasse notre seule discipline).